昨晚,在夜幕下潇潇雨声中,或梦或醒间,我似乎听到了几声咩咩的羊叫。今天一早,那个当清洁工的女邻居就说,老狗死了,就在河边。

在这瘟疫肆虐的年头,这样一个人的死,我既无惊诧,也无悲伤,只是觉得瞬间一种落寞袭来,天地间是无边的寂寥,伴随着那细雨绵绵的苍黄。我第一时间是想到河边看看,他那屋子到底造好了没有。

一

那个死掉的家伙,人们都叫他老狗。上个星期六,他还想让我帮他买几卷塑料膜和一桶防水胶,以及一个捞虾的网兜。听说如今网上什么都有的买,如果有奶子大又不凶的女人也顺便也买一个。

对于他这个人,我觉得一时无从说起。他飘忽不定,喜怒无常,行为颠倒,一切似乎毫无逻辑,就像世间的荒谬种种,难以形容。

我直到现在仍不知道他的确切年纪,像六十几岁也像七十几岁,连他自己也语焉不详。作为一条老狗,他身上却有一股山羊的气味。他平时就是一副随便刀砍滚水烫的模样,说话做事没轻重,按那个士多店(商店)老板娘的说法,他的脸皮就像塑胶板。如果他得罪了别人而对方想要动粗,他就会把自己的头伸过去,给你指点着脑门准确的位置。说实话,老了还那么无赖的人我真是第一次见。

但却又不能把他怎么样一一他是个光荣的残疾人,左腿有点瘸。这是当年修铁路时,为了炸毁路边一口墓室半裸的无主孤坟造成的。当时出事后,虽然上面统一口径说该同志是为了赶任务而光荣负伤,但事实上他瞒不了自己,更瞒不了鬼。他只是为了一时好奇,觉得应该能炸出几个古董来。结果当场就得到了报应——墓里的碎砖石、棺材板和枯骨头一齐向他飞来,他连叫一声“阿妈”的机会都没有。于是接下来一连好几个月他躺在病床上都梦见了那些咬牙切齿的森森白骨。

“命不够硬的人是不能干挖坟摸金这行的,只怪当时年纪轻轻不太懂事。”他说。

当年的老狗,除了在旧货市场和天光墟闲逛、喝酒吹牛,便是买回来一些丛林土著斗狗之类的碟片,躺在家里的破沙发上饶有兴味地看着,看它们互相撕杀打斗,场面血腥。他用一台笨重的彩电摆在大厅上播放,邻近的大人小孩都喜欢围过来,特别是几个像他这种年纪无所事事、世故圆滑的老市侩。听那些老市侩说,老狗还买回来一些很变态的片子,自己一个人关起门来看。

我就是在荔湾路旧货市场认识老狗的。我也经常挑些碟片,但不像他那么变态,我至多只是看看恐怖实录或是荒野求生之类的片子,看完就扔。平时捡的更多是一些零零碎碎的东西,如油灯、石头、旧书、电吹风、木根、生了锈的刀剑或一只断了线的木偶等等。这个一瘸一瘸的身影在我眼前晃动了好几次之后,我才开始注意到他。有时候是他的声音,粗声粗气地说几句下流话;有时候是一股山羊的气味;而有时候是他那遗世独立的举动——用一柄水烟筒挑着一只爬满了苍蝇的猪肺,或是横扛着一把电锯,更多时候手里提一张方凳和一瓶勾兑的白酒,随时要跟别人干架的样子。

尽管他的生活看似一塌糊涂,但跟我相比却颇有那么一点“国际化”。比如他喜欢吃汉堡,喝可乐;穿的是牛仔裤和英伦风格的皮鞋(都是在旧货摊买的,而且牛仔裤几乎从来不洗);懂得足球的玩法,能说出几个过气球星的名字;还会爆几个英语,如“Thank you”和“Fuck you”等。

他对很多东西都看不惯,其中一直最耿耿于怀的居然是一种大饼——那东西明明只有两到三层,但卖饼的却一律写着“千层饼”。因此他每次碰到必定上去找个茬:“你给我算算,这哪来一千层?明明只有两三层!”“老板,来一斤三层饼我拿回去喂猫喂狗,Fuck you!”

照理说他这种人应该会顺理成章地集黄、赌、毒于一身的,但却不全是,他除了平时说话习惯性带点黄段子之外,赌跟毒居然跟他完全不沾边,甚至从没有见他打牌或打麻将,平时吸的也只是一种在天光墟30块钱就能批发一条回来的万宝路。那种烟我也尝过几支,吸着吸着经常会熄火。

之前有人说他是荔湾路旧货市场的地头蛇,刚开始我也是这样认为。但有一次在那里的地摊上,我却看到他被一个女人从后面紧紧拽住裤腰,龇牙咧嘴地做出一副无奈的表情,就像一条癞皮狗被什么东西咬住了尾巴。这女的摆摊多年,卖一些假冒香水和芭比娃娃,皮肤头发麦黄,嚼着口香糖一脸的冷傲,有种人不犯我我不犯人的江湖奇女子模样。却不知老狗怎么就惹上了,按理他是明白占不了什么便宜的。我不知道事情的起因,也不知道后来的结果,当时只觉得很无趣便走开了。但那是我第一次看见他在别人面前服软,而且还是个女的。

我曾去过老狗位于西华路的住处,在地下层,散发着一股尿臊、羊膻和霉变的烟丝味。那次是帮他拿一只化石龟。“兄弟,帮个忙,把这只神龟拎着。”他自己则扛着一把太阳伞和一只铁皮喇叭,空不出手来。这些东西是从一个摆盗版碟的摊档上拆下来的,因为上次他买了一批碟片全都货不对版,而那家伙却不肯退钱。“有的明明写着《玉蒲团》,他妈的打开一看竟然是老毛在讲话!”他说。我对那龟有兴趣,尽管有十多斤重,还是决定帮他这个忙。石龟看上去不像是假的,有从火山石中剥离出来的种种迹象,是他扔下一百块钱从一个推着木板双轮车的小贩那里强硬买得的。那只龟头直直地伸着,好像还没有来得及反应便遭了一场灭顶之灾,在岩浆的浇铸中永远定了格。

“兄弟你看看,死了还那么硬,我就看中它这一点。”他说。

那时候我经常流连于市区几个旧货市场之间,也不全是为了那里的便宜货,只觉得喜欢那种地方。如今想来,或许那就是一种所谓的恋旧,是对光鲜生硬世界的畏缩和逃避。那种地方通常是中老年人的天下,但却也非常适合于我。

我对老狗唯一的好感是,他经常跟我分享一些在旧货市场“捡宝”的经验。根据他的经验,我找到了不少便宜而有意思的东西。他还带我直接到一些收破烂的摊子或民间收藏家那里看货,一旦看中了便打劫般要把东西弄到手。

“南海那边有一个旧货市场,有不少好货。但只有星期六日下午才开,其他时间用来关鸭仔打飞机。”

我不知道他说的“关鸭仔打飞机”是指什么。

“那里他妈的太远啦,搭车要两三个钟。”

后来,市区里开始了大规模的旧城改造,旧货市场全被清拆,从那以后我好像就没有再见过老狗。

直到两年前他搬来到石围塘的五眼桥村。

二

他的再次出现让我感到惊异。我都快要忘掉这个人了。或是以为他早已不在人世,因为这种人给我的印象是随时都会死于非命,何况荔湾路旧货市场消失至今已不下十一二年。

而我退缩到这偏于一隅的五眼桥村也已经五年有余。当初我天真地以为在这里可以以垂钓为生,因房租便宜消费不高,每天只需钓到10斤鱼就可以维持生计。然而,这些年来除了证实这种活法只是一个虚构外,其他一无所有。

如今我们居然住在同一个地方,而且直线距离不到二十米。他窝在一间以前像是用来堆放杂物的小瓦房里面,门口爬满了青苔,墙边攀着几条死蛇似的藤蔓,还有一堆年代久远的劈柴。

“你不住西华路吗,地头那么好,怎么搬到这里来了?”我问。其实我想问他怎么居然还没有死。

“别提啦,屋被我那反骨仔和一个鸡婆霸占了。”他恨恨地说,“一看那女人就是做鸡的,他们要在那里开鸡铺做生意”。他同十多年前相比变化不大,仍留着一头花白的齐耳长发,除了显得更加邋遢。

我心想这不正是鸡占狗窝吗。但我首先关心的是他以前在旧货市场捡的那些乱七八糟的宝贝都怎么处理了,他说就是给那个反骨仔当破烂卖掉了。我又想到了那只化石龟,它在灭顶之灾来临时硬硬地伸着头,埋没了几个宇宙纪元之后终于重见天日。那真是个好东西。

“兄弟,这就是缘分!”他说。

当然,这所谓的缘分如果有的选择,我的希望绝不会是同这条老狗毗邻而居。尽管看上去他昔日的张狂已经收敛了不少。

后来我才知道,老狗本就是五眼桥村人,十六七岁参加工作前一直生活在这里。直到他1971年修筑湘黔铁路时因炸了路边的古墓落下残疾之后,所在单位为了关照他的“因公伤残”而在西华路分配了那套两居室的职工房。也是在分房那年,他跟一个过去是“走资派”的比他年长五岁的女人结了婚,而女人在给他生下那个“反骨仔”之后独自偷渡去了香港。他现在住的这间古老而破旧的小屋,据说原本就是他们这个家族的祖产。也不知道这几十年来它的主人是谁,从何时起又人去楼空。他是撬开了一把锈迹斑斑的铁锁后直接入住的。当时屋里除了一个缺了腿、罩满了灰尘的五斗柜,还有一窝老鼠和一只充满敌意的蝙蝠。

自从搬到五眼桥村之后,老狗就开始了他的拾荒生涯,同时也开始了一项爱心事业——喂野猫。我们附近有好几间无人居住的危房,加上不远处的秀水河边有一片杂树林,一大群野猫栖身其中昼伏夜出,晚上通常是此起彼伏的鬼哭狼嚎。以前我经常为天花板日夜不消停的老鼠而恼火,如今却为这群春心旺盛的野猫而束手无策,向外面砸酒瓶也只是稍稍换得片刻安宁。

但也有村人质疑他喂猫的动机,认为另有所图,比如挑一些长得好的拿去卖,五到十块钱一只;甚至是自己宰了吃。开始我也有所怀疑,他从之前喜欢看血腥斗狗到如今的爱护动物,确实是有点不合情理。但却从没有人印证过他的劣迹,至少没有看见过他在家里宰猫,他那个从来不用上锁的老窝在巷口即可一目了然。

老狗平时吃得也随便,经常见他不知从哪里弄回来一堆饼干或几个干瘪的面包,还有一些快要过期的汽水,一吃就是好几天。只是每个周六晚,他才程式固定地到五眼桥菜市场买回半边白切鸡或烧鸭送米酒(下酒)。平时根本就不动烟火。而且那间逼仄的屋子好像也没有厨房这种东西。刚开始那个五十岁开外带着湖湘口音的清洁工女邻居对他还没那么反感时,还送他一些市场打烊时处理掉的蔬菜,但他每次都谢绝,说自己“从不吃人间烟火”。

“莫要学小孩那样不喜欢吃蔬菜,这样对肠胃不好的,会发饱气。”女邻居说。

三

年初,因这场莫可名状的流感开始像核泄漏般四处蔓延,所到之处风声鹤唳,不少人望风而倒。大半年来,对于人间的这场无妄之灾我已视若无睹。然而有一天,网上一个为病毒灾区捐款的视频却引起了我的注意——世界那么大也那么小。

视频中,一位留着齐耳长发、歪戴着鸭舌帽、手里拎着一个破烂塑料袋的邋遢老头一瘸一拐地来到某派出所的接警大厅,先是在大厅中央微昂着头环视片刻,又做出了疑似要摸出家伙的举动,立即引起了几位值班民警的高度戒备。

“我们当时以为这大爷是来搞事情的呢!而且他直勾勾盯着我看,又一脸不大友善的表情,说句不好意思的话就像……就像那种街头的流氓,但谁知道呢,他掏出的居然是……”一位面色绯红的中年女民警带着几分因激动而哽咽的腔调如是说。

当然,他掏出的是几捆人民币。

当时大爷还说了话:“如今到处都在发瘟,有的人日子过得很孤寒,我想捐点钱为国家做一点贡献!”说完立马从袋子里掏出了三大捆人民币,其中有一百的,也有一元五角的,还有一些伶仃作响的钢镚。

“不是发瘟,是一种流感病毒。”一名警官很有礼貌地纠正说。

“都差不多,”老人说,“另外,还有一事相托,我这有一张退休卡,十几年前办了这张卡之后,我就没有怎么取过钱,总是忘了密码。现在,我决定上交国库。”老人举起拳头像是要宣誓。

“大爷,您家里还有其他人吗?”警官问。

“死光了。一分钱也不给那个反骨仔。”老人情绪激动,“留给他钱就是危害社会。”

事后,那名警官接受媒体采访时说:“其实我们的内心是十分纠结的,不接也不是接也不是,感觉老人给的这个钱十分‘烫手’,从他的着装打扮来看,很明显他的日子过得十分艰苦。”

“于是我们当时就提出了让他留一些钱,毕竟马上就要过冬了。但老人家坚决拒绝,瞪大眼睛,好像再跟他客气就要和你拼命似的。他说:‘吃住我自己会解决的,但是你们放心,钱都是正规得来的!’”

警官接着说:“于是我们只好将钱都收下,暂时存放在一只投票箱里,但没有接受他的工资卡。这一幕刚好被过来办事的群众看得清清楚楚,他们深受感动,于是也纷纷捐了钱,有的几百,有的几十;更有一名中年女子感动得立刻跑出去买了一大堆吃的给老人,但老人不要,说刚吃过,推却再三。‘其实你用不着在我面前母性大发,’他说,‘我都几十岁的人啦,还不知道自己的肚子?世间上比我孤寒的人多的是。’于是那女子当场便捐出了五千元。其间老人可能是为了证明他肚子里确有东西,不饿,还放了一连串像是用冲击钻打墙的响屁。”

“老人捐完钱后,我们想给他拍张照片,他却说不用拍,‘以后会有机会在这里留下照片的。’说完他就头也不回地离开了派出所。”

警官说:“他是在我们民警和群众尊敬的目光中离去的。”

于是我看到网友们纷纷就这段视频发表了评论,认为这简直是济公或菩萨再世,还有什么侠义心肠扫地僧之类,反正是一片叫好声。但却有人对他那句“以后会有机会在这里留下照片的”表示意味深长,进而猜测这老头来历不简单,说不定他曾经作过连环案,甚至啸聚山林杀人越货,是一条深藏不露的漏网大鱼云云。

四

由此,我才知道原来老狗真的很有钱。他早就跟我说过,他不缺钱,比很多人都强。我还以为他吹牛。“如果不是因为这条腿,我今天至少也是个人物!”他说。

“但一分都不要留给那个乌龟仔,”他折断一支木筷剔着牙说,“多少钱都不够喂那些鸡婆,还不如拿去做点好事,他占得了我的房子,占不了我的钱!”

我不知道他为什么对儿子如此怀恨。难道仅仅因为他占了他的房子?

“我心脏不好,不要在我面前再提他。”他又说。

我甚至想过,要不立个名头拜他为师,比如以“鉴宝”之名。说不定他以后行将终老时会送我一大笔钱。如果那样,多陪他喝几杯烧喉的劣质米酒,多听他讲讲疯话也值得,他最需要有人听他胡言乱语。这里再也找不到第二个像我这样有耐心的听众了,因为就连村里那些整天抱怨日子太漫长的老头们也厌烦他。尽管我要忍受他身上那股老山羊的气味,还要忍受他那因为吃饼干而经常放的连环响屁。不过,只要有时间有心情,我是真的喜欢听他漫无边际地瞎吹的。毕竟像他这样活了几十岁的人,总有一些不寻常的经历,总有些值得一吹的牛逼。

除此之外,我平时也帮他做一些力所能及的事情,比如出去打点酒,买点猫食,把门口的瓶子码整齐等。他也毫不客气,好像我就应该这样做。

我经常对他说,您老有什么事情尽管吩咐我去办吧,举手之劳。心里想,甚至可以帮你把那个反骨仔给办了。他那个儿子我见过一次,长得就像另一条老狗,人很瘦,扎着一撮油腻腻的头发,趿拉着一对人字拖,塌着脸,四十几岁的样子,就像个落魄的艺术家。这样的人我一只手就能搞定。我想,总有一天他自己会找上门来的,因为这世上没有什么比钱财更有吸引力的了。

“首先,我不是什么慈善家,在这得澄清一下身份。”当他面对那些慕名而来的人们——其中包括什么夕阳红基金筹备组织、保护睡眠计划基金会、试管生育科技投资筹委会,以及一些自称生活困难需要帮助的人,甚至还有个想借点钱买一艘机动船下水捕鱼的家伙。老狗顾左右而言他:“近来我的胃气很不好,是不是人老了都这样?”“世间上的贫困人口就是给你们这些人消灭掉的吧?”或是说:“街边那些专门乞讨的,很多比我有钱,比我有文化,而且很多都比我跑得要快!”

但他有时候又偏偏喜欢施舍,只不过他的做法比较特别——碰到要钱的给吃,而讨吃的却给钱。按他的说法,讨吃的才是真正需要帮助的孤寒佬,而且品格高尚。“穷得饿肚子也不愿意偷抢拐骗,换句话说,不愿意偷抢拐骗所以穷得饿肚子,”他说,“但目前这种人已不多。”

自从他那次捐款出了名之后,他就在那扇摇摇欲坠的木门上毫无必要地加上了一把月牙形锁孔的大锁。

而由于野猫在他家附近越聚越多,他的门前除了有一股鱼腥、羊膻、果酱以及腐尸般的气味,还带来了为数众多的虱子和跳蚤。这样更加深了那个清洁工女邻居对他的怨忿:“这个死老鬼,自己都照顾不了自己,还养那么多野猫子,神不楞腾嘀!”她一边在巷子里喷洒消毒水,一边诅咒瘟疫为什么不早点找上他的门来。

五

随后的日子里,老狗似乎成了一个职业的拾荒者。像其他上了岁数的老人家一样,习惯了早起,煞有介事地夹着一个尼龙袋出门去,沿着石围塘铁路一瘸一拐地走,如果是不认识他的人,定以为那是个无家可归的乞丐或疯子。

仅几个月的时间,他捡回来的瓶子就堆满了门前巷子的一半,只留下一臂宽的过道。那位女邻居于是更加有了意见——她自己收集的废品都不曾拿回到这里,而是每天晚上下工后送到收废站;她从最初的絮絮叨叨到后来去居委投诉,都无济于事,因为如今的老狗已是个远近闻名、备受拥戴的老好人。尽管互不买账,但老狗每次见到她还是做出“实在抱歉得很”的嬉皮笑脸。其实女邻居的抱怨,一定程度上也是因为老狗分羹了自己的蛋糕——附近的汽水瓶都被他捡光了。

我见过太多衣食无忧的老人捡垃圾,有的看上去还兢兢业业,其中除了一些无药可救的守财奴,其他各有各的理由,而老狗的理由是一一总得找点事情干,如果不动一下,身上就怕会长青苔。

“如果不是因为这条腿,我今天说不定都可以向美国政府施压啦,他们这些算什么卵蛋!”我听他这类似的话已经不下百次。谁知道呢,或许真说不定。然而人生既有无限的可能,也有无限的不可能。因为这个世界的运作方式就像一场无序的游戏,无序而不需任何理由。这方面我倒是比他更明白。亏他活了几十年。

后来他才终于告诉我这个想法——准备用这些瓶子在秀水河边搭一间房子。因为他年轻时曾经从报纸上看到国外有人这样做过。他有这个念头很多年了。

他的初步设想是,房子不需要太大,五六平方就行,可以随意搬动,而且可以浮在水上。“使用期限至少十五年,”他说,“因为到那时候我才可能顺利地挂掉。”

刚开始我以为他只是随便说说,但想不到却是认真的。他用捡来的纸皮画了很多草图,还用河泥捏了几个模型。而且向我征求了一些意见。

“这可能是我这辈子最后的一点野心啦。”他说。

“兄弟,房子造好后我们漂到河中间喝一杯,钓钓鱼。”他挤了挤眼得意地说。但要我一定保密,因为给外面那些人知道了只会节外生枝。

我的意见是帮他在网上直接向厂家定制几块泡沫组合板,三两下便搭好了,很省事。他说我这人太缺乏想象力,总想投机取巧,换作以前是要被狠狠批斗的。“再说,这样跟做一个棺材有什么区别?”

其实我何尝缺乏想象力?早在七八岁的时候我就想过要造一间像个大玻璃球般的房子,可以推着它到处跑,里面有一张簸箕形的大床,堆满了椰子糖和猪油膏,去到哪里就住到哪里。

六

老狗认为已经收集了足够多的瓶子。终于正式付诸行动。他还很仪式性地在河边渡口插了三支香烟,向河神敬了一杯酒。我记得,那一天,秀水河的鱼全部冒出水面吹着气,河面上黑云密布,但那场预料中的倾盆大雨却迟迟未降。也是那一天,那条在渡口上停泊的香蕉船仓皇返航时被陡然上涨的河水卡在五眼桥的桥拱中间,欲进不得,欲退不能。

我不知道老狗那时候是否已经感觉到,他的时日已无多。

“那就做成一只棺材的模样吧,这样应该是更稳固一点。”他喃喃地说。因为他好几次试图把用铁丝捆绑好的塑料瓶逐一再捆扎成板块,都未能成功,瓶子很容易散架。只好把原先那个带有弧形墙面的方案撤掉,改成四角六面的长方体。尽管如此,这些软塌塌的瓶子还是给他的基础工作带来了难以想象的困难——竟连一个完整的块面都拼不好,更不用说日后要长期漂浮在水中经得起风浪的基座了。“我本来想这是多么简单的事情,”他用烟头把一个瓶子烧穿好几个洞,“可能我真的不中用了。”

他如今连放屁也越来越带劲,有时候放不出来,憋着气就涨红了脸。住铁路边石头屋卖蚯蚓的那位老婆子建议他吃点马齿苋,或者下河捞几只鸡屎螺加冰片糖煮水喝。“拜托,那是屙不出屎才吃的!我只是放不出屁!”他说。

飘着阵阵鱼腥与水草气味的河边,几只毛色各异的野猫围在他身边嬉戏打闹,它们就像几个不谙人事的野孩子。

“那个反骨仔!”不知道为什么他突然又骂起了儿子。

这个时候我才想起,距离派出所捐款的事件已过去了大半年,而他那个反骨仔却始终没有找上门来过。

我最后一次见到老狗是在三天前。早上我出门经过那巷口时,他正端一只搪瓷盆准备出去分发猫食。“这疯婆娘,会把我的猫弄瞎的。”他一边用那只残废的脚把墙根下的白色粉末来回擦了擦,“还没有死人,撒什么石灰。”

全文完

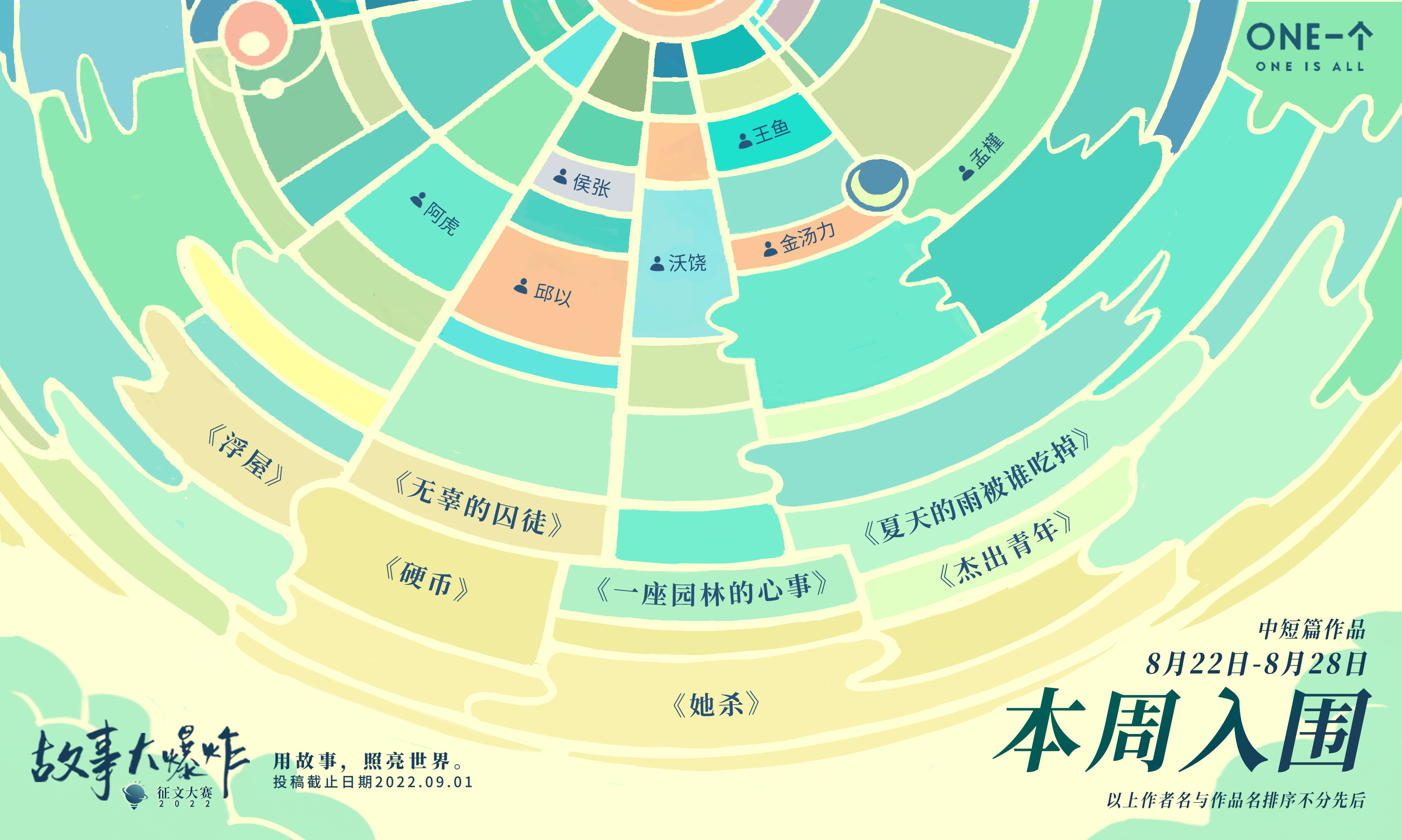

本文为「故事大爆炸2022」中短篇入围作品24号。