“但是我有个疑问,水是什么形状的?”

杨希捋了下额旁的头发,视线落在骄阳似火的窗外。对面的西点店挂着月饼促销的广告,一辆运货车缓缓停在橱窗外,两个店员进进出出,将一摞摞的月饼礼盒搬到车里去。原来中秋节近了,家里可能有一大堆事情要张罗。她一点都不关心这个,只关心自己的画展。

坐在她对面的男人后脑勺绑了个小辫子,眼睛不大,还喜欢眯着眼,一直保持微笑。杨希感觉到这个人喜欢她。女人的直觉就是不讲道理。杨希姿态含蓄,答道:“水的形状,就是爱的形状。”她明白这句话像在撩人,但还是这样说了。果然,对方听了以后露出意会的笑容,眼里添了一点光亮。

杨希低头看了眼手里的名片,曹杰。记住了他的名字。这地方是他的,叙利亚风格的装修,粗犷又可爱。她一进来就看上了,想在这里办画展。接下来的一个月,要和一个对自己有意思的男人周旋,她竟然有点紧张,端起玻璃杯喝水,眼睛瞟过去。他穿了一身黑,身形健硕,脚下是人字拖,不太讲究的样子。朋友介绍给她的时候也提了一句,这人不拘小节。但根据杨希的观察,他是个仔细人,言行举止有分寸感。不拘小节只是表象,或者说是人设。

杨希人生第一次办画展,主题是水。曹杰还是那样眯着眼,笑着看她:“你喜欢这里的话,免费给你用好了。”杨希就这样拿到了一个近乎免费的场地,租赁合同上曹杰的签名狂放不羁。

厨房里传来“哐啷”一声动静,杨希手一抖,筷子滑出去一根。瓷筷子,摔成两截。杨希又心疼又生气,这筷子是她从景德镇带回来的,心头好。丈夫方才去盛饭,却撞倒了案台上的置物架,勺子、铲子、刨子各种用具七零八落死在地上。他很生气大喊:“这些东西为什么老是摆一排?周末我妈来,你提前收拾一下好吧。”杨希捡起筷子,发现碗里的饭还是满的,她坐在餐桌前十几分钟,竟然一点都没吃下去。她将两截筷子扔在垃圾桶里,转身走了。

丈夫喊她:“你去哪?”

“画室。”杨希从乱糟糟的沙发上掏到了自己的包。

“你饭都没吃。”

“不饿。”

“等你回来,我们再商量中秋节怎么过……”

杨希利索地出门了,将丈夫那句话的尾巴夹在了门缝里。她承认自己脾气古怪,动不动就逃去画室。一开始丈夫会追出来,后来次数多了,他就习惯了,就当她艺术家需要独立空间。

在黑夜里走着,路灯都被树冠给裹住了,地上连影子都没。整条路上只有高跟鞋叩击地砖的节奏。杨希点了一根烟,她并不是真的想去画室,只是想抽烟。戒烟有一年了,为了备孕。或者说是为了给家人看她在积极配合。其实她根本没想生孩子。她只想要画展。她虽然不是专业出身,但画画是很有天分的,每个人都这么说,就是差点运气而已。她不想再画任何插图和畅销书的封面了。如果办好了画展,一切就不一样了吧。她也会心甘情愿去生孩子了。

杨希晚上呆在画室并不是工作,就是呆坐在那里。她最近几年画的是水,对光线要求极高。阴天下雨她都不画,何况晚上。只有天晴时才用一支铅笔将青灰色的长发簪在头顶,盘着腿作画。画室在一所中学后面的民房,二楼带露台,不潮、有光、安静。她最早租在这里是为了带艺考生,艺术家也是要生活的。后来成了小有名气的插画师,就没带学生了,但也习惯了周遭的一切,没再挪地方。

这天太热了,杨希在露台的躺椅上抽烟,一件抹茶色的吊带裙挂在身上,从脖子往胸口下去都是汗津津的。旁边杵着一棵苍老的乌桕树,落满了知了,要热闹整个夏天。她有时候嫌吵,但也替知了们惦记这棵树的荫泽。手机叮咚响了,曹杰说想看她的画,问她画室地址。都快十一点了,她说不方便,让他白天来。曹杰又说请她出去吃宵夜。她知道这是借口,他不过是想见她。或者说想睡她。男人那点心思,呵呵。杨希掐了抽一半的烟,穿上高跟鞋出门了。

曹杰见到她的时候,她还是衣着讲究的,但丸子头上插着根铅笔。曹杰仔细辨认了一下,问杨希:“你这是真的铅笔吗?还是什么装饰品?”杨希将铅笔抽出来,头发也披散了下来,一股香气混杂着汗味扑腾在空中,杨希自己都觉得难闻,往旁边退了一步,把笔给曹杰看。曹杰简直喜出望外:“还真是铅笔啊。”杨希觉得这一刻他像个天真的傻孩子,毫无防备地笑了。曹杰依然笑眯眯看她,嘴里念道:“你眼睛会笑,弯成一条桥。”杨希白了他一眼,将头扭开:“老手。”曹杰装傻:“啊?什么老手?”杨希又不是傻白甜,也不想继续让曹杰装傻充愣,直接问他:“不是说吃宵夜吗?宵夜呢?”

臭豆腐蒸羊脑、炒螺蛳、霉千张、卤肥肠……曹杰点上来的东西都是重口味,事前也不问杨希吃不吃,一脸戏谑地看着她。杨希竟两眼放光提起筷子就开吃,又让曹杰看傻了。

浴室过于闷热,杨希是憋着一口气逃出来的,头发还淌着水。她裹上浴巾去厨房,听见丈夫在书房打游戏,时不时爆出几句粗口。路过书房的时候,丈夫喊了她一声。杨希应了但是脚没停下,直接到厨房拉开冰箱门,狂喝牛奶。丈夫也跟到厨房了,隔着岛台喊杨希。

杨希转过身来,上嘴唇一圈乳白色。丈夫挺着肉嘟嘟的肚子,一条肥大的球裤挂在胯上,好像随时要滑落下去。杨希一手扶着岛台,一手举着牛奶,头发还在往下淌水,锁骨、肩膀、后背全是湿漉漉的。丈夫看着她,突然问:“你现在是排卵期吗?”杨希摇头,丈夫“哦”了一声。杨希接着喝牛奶,仰头不看他。丈夫说起了中秋节的事,他们都是独生子女,每个节日都要安排仔细,免得两边父母闹脾气。丈夫说:“就像往年一样,中午去你家,晚上去我家,月饼三盒,红包都给一千。可以吧?”杨希的手指在大麦色的岛台边缘游走,低头说:“我要准备画展,还差两幅画,可以不去过节吗?”丈夫皱着眉头:“就是吃顿家常便饭。”杨希笑着说:“可我不想吃饭。”丈夫突然绕过岛台走到她面前,用力捏住她的脸将嘴捏开,凑上去闻了一下。他白白的脸上漫出了愤怒的血色,质问杨希:“你从来不喝牛奶的。抽烟了?还喝酒了?难怪一回来就洗澡。”杨希轻轻推了他一把,往后退几步绕到了岛台的侧边:“我跟你说过好多次,我今年一定要办画展。”

“不冲突啊!”丈夫有些急了,“就算怀孕了生孩子了,一样可以办画展的呀!”

“我只是想把这件事做完,这是我的目标,你都知道的。”

“我当然知道。”丈夫看着杨希,朝她伸开双臂。她静下来,乖顺地走过去,将脸贴在丈夫胸膛。他身体厚重,嗓音也厚重。杨希时常做那种梦,从高处坠落,每当她觉得自己要摔死的时候,有个人稳稳当当接住了她。

“你看我也戒烟戒酒了。”丈夫低声说,“还有几天到排卵期?”

杨希的眼皮盖了下去,一个字也不想说了。这短暂的偃旗息鼓只是因为她累了。

阴天,风也没有,乌桕树知了叫个没完。杨希坐了一下午,什么也没画出来。看着空落落的画布,她觉得自己也像是个空壳子,灵魂不知道飘到哪里去了。她给曹杰发了一条微信,问他在干嘛。曹杰问她怎么了?她说没什么。曹杰发了三个字“想我了”,外加三个感叹号。杨希竟然脸红了,扔下笔在画室里走来走去。不知道哪里来的热气蹭蹭地往头上蹿,空调也吹不散。她在心里骂曹杰,还思忖着要不然别用他的场地了,免得扯不清楚。曹杰又发了一条:“开玩笑的。你在画室吗?我能不能去参观?”杨希松了口气,回道:“不方便。”曹杰说:“我其实只想和你聊聊天。”杨希也想找个人聊天,不过在画室不行,在公共场合倒是可以。于是他们约了一家咖啡厅。

曹杰还是穿一身黑,人字拖。这次头发没绑,但戴了个黑色的发箍。他始终微笑,对杨希客客气气,还是保持了一个体面人的风度。曹杰问杨希准备得怎么样,她有点烦躁,拿出烟来,却发现这个区域不能抽烟。曹杰马上道歉:“哎呀,对不起,我们去那边吸烟区坐。”说着他帮杨希把咖啡端了过去。

杨希的烟一直在手里,摸了摸兜里没火。曹杰马上掏出打火机,做了个要给她点烟的动作。杨希夺过打火机自己点烟。曹杰反应飞快拿出一根烟也凑过去点。太近了,杨希甚至感觉了他的体温,但她没有说什么,在被动的情况下给他点了烟。有了烟雾,像加了催化剂,暧昧藏不住了,纷纷逃窜出来,在烟雾中疯狂起舞。曹杰眯着眼看杨希,他眼里有一触即发的东西,她故意撇开头不与他对视。曹杰就一直看着她,问她:“你看过侯孝贤的《最好的时光》吗?”杨希说看过。曹杰慢条斯理说:“你想和她上床,她也想和你上床,你们都知道总有一天你们会上床,但不知道你们会在哪一天上床,这就是最好的时光。”杨希睨了他一眼说:“你这个人,就是套路太多了。”曹杰笑得灿烂:“哪有,我是很真诚的……”后半句他咽下去了,眨巴着眼看着杨希。

店员在努力推销中秋节的礼品卡,可是顾客不太感兴趣,就好像咖啡店不应该过中秋节。但是现在外国节日多敏感啊,逼得咖啡店把传统节日都过一遍。老板要是不抓住每一个营销的机会压榨店员,大家都很难活下去。都不容易。曹杰弹了一下烟灰说:“中秋节快到了。”杨希嗯了一声,她烦的就是这个。曹杰接着说:“你画水,是画什么形态的水?”杨希答:“各种各样的,只要它是H2O。”曹杰长长地吸了一口烟:“画过潮水吗?”“没有。”杨希微微愣了一下,她还差两幅画,就是不知道要画什么,此时曹杰用砖头粗暴地给她砸开了一扇窗,潮水疯狂地涌进来。他拿出手机划了几下,说:“中秋节后,去钱塘观潮,去过吗?”杨希摇头。曹杰给她看网上的视频,一边说:“很壮观的,我开车带你去吧。”视频太小,看不清潮水,只听见里面的人发出一浪高过一浪的惊呼。

才早上八点,气温就飙到了三十度。杨希头发都汗湿了,站在在岛台边吃早餐——冰咖啡和单面煎蛋。婆婆关节不太好,像个机械人在她面前走来走去,不停地收拾她的东西,十分钟前还关掉了家里的所有空调。

早在两个小时前,杨希就醒了。窗外的天白花花的,她睁着眼躺床上,听客厅里两个人刻意压着声音说话。婆婆说,他们小两口又不是没钱花,日子过得好着呢,非要搞画展干嘛?又说,结婚三年了,还不生孩子,是不是哪个有问题,要不要去医院检查?丈夫要她别瞎猜,就说是杨希不想生。婆婆抱怨,找老婆就不能找搞艺术的,不是过日子的人。她絮絮叨叨说个不停,丈夫也烦了,躲在书房打游戏。

杨希吃完东西,洗了餐具,将岛台擦得干干净净,往书房去。她觉得有必要和丈夫商量一下这个周末去画室住。书房里空调开着。原来这个家里还有一台空调没关。丈夫也没在打游戏了,他看上去很累,窝在转椅上看手机,下巴几乎贴在胸前,左手在光溜溜的头皮上挠来挠去。从太阳穴发际线的边缘开始,三根手指绕着圈在头上挠,最后在头顶上摸一把算结束了,然后又从太阳穴开始重复。他的动作像被设置了一个循环程序,时间在这里并没有流动性。杨希感到发热的脑子终于凉下来了,坐在小沙发上,看着丈夫。

“我想,这几天去画室住。”

“不好吧。”丈夫也没抬头看她,只是朝她伸出手。每当他伸出手,她就得把自己的手交给他,一直都这样。她竟然习惯了。她渴望打破这个习惯,可是习惯的力量真可怕,不容她思考,自己的手已经交出去了。她只能看着自己的手叹气。

“我知道不好,但是……”杨希话没说完,被拽了起来按在书桌上。这个过程她轻飘飘地,像个任人摆布的充气娃娃。她没出声,也没表情。只觉得这副躯壳里有一些多余的东西,比如卵巢和子宫,如果没有,她更像个完整的人。丈夫在身后,此刻也是个陌生人,或许连陌生人不如。陌生人都需要讲点客套话之类的,可是他不发一言。

杨希挂着一身冷汗从书房出来,像从冰窖跌入蒸笼。她躲进浴室,看见镜子里沮丧的自己,简直太不像样了。头发毛糙,面容浮肿,眼圈青黑,她很害怕,对着镜子哭了起来。她睁大眼睛看着眼泪是如何形成的,她画了那么多水,还没画过泪水呢。泪水如果能收集起来,是不是有颜色?但是泪水收集起来就不是泪水了。就像雨水收集起来也不是雨水了。它只是水。普普通通的水。那么一滴泪水和一滴雨水的区别在哪里呢?没区别,它们都曾自命不凡,然后流于俗世。杨希才发现原来自己画的东西没有意义。

丈夫在浴室外面敲门,喊着“老婆”。因为她在里面太久,又没出声音。杨希应了一声,丈夫听见会走开的。但他没走,门下两只脚的影子还在。杨希只好打开门,看上去丈夫很担忧她。

“我妈出去买菜了。”他说,“你能不能告诉我怎么了?”

“怎么了?”杨希依然站在门里,丈夫站在门外。白色的门框像画框,将他们定在了两个不同的背景中。

“你的心思不在这里。”

“我现在没心思管其他的事情。”

“我说的是,不在我这里。”丈夫一愁苦起来,额头满是抬头纹。

杨希想逃走,但是丈夫堵住了门。她被强迫站在他面前,觉察到一种自上而下的凝视。他大体上是个温和的人,但此刻让她害怕。回想这几年,他没有命令或者强迫她做任何事,总是由着她。现在,他隔着一道门框凝视她。

“我不喜欢内耗。”丈夫说。

“我也不喜欢给你添麻烦。”杨希说,她嘴唇颤抖,这时如果有烟就好了,可以缓解焦虑。她不想继续这样站着,低头叹气:“如果没有那次意外的火灾,我的画展早就办完了。”

“你还在怪我吗?”

“没有,我说了那是意外。”杨希抬头,姿态低至献出了自己所有的真诚,“这几天我去画室住。等画展结束,我都听你的。”她说完又哭了,就得这么卑微吗。她那自命不凡的泪水涌出来的时候,他正好转身走了。

画室里灌满了杀虫剂,杨希逃得匆忙把门一带,发现钥匙落在里面了。完了,她连备用钥匙都没有,脚下还趿拉着拖鞋。刚刚妈妈打来电话,问杨希中秋节回不回去。其实不远,坐高铁半小时,开车一个半小时。可是杨希说要筹备画展,今年就不回去了。妈妈也不在意,艺术家的妈妈年轻时也是个文艺女青年,不在意繁文缛节的。杨希一边喷杀虫剂一边想着中秋节一个人怎么过,就把钥匙给忘了。她犹豫好半天,给曹杰发微信,过了一个小时,曹杰开车过来了。他戴着圆圆的太阳镜,脚下终于不是人字拖了。走到杨希面前,他故作惊讶:“原来你这么矮啊?”杨希踮起脚尖,冲他扬着下巴:“我平常有这么高对吧?”曹杰一下扶住了杨希的腰,却作出一副自己被占便宜的姿态:“别这样,别这样,你矜持点啊。”杨希才反应过来中招了,用力推开他:“你这人真是。”曹杰笑得很欢,眼里又多了一点光亮。

为了帮杨希开门,曹杰踩着空调外机爬上了二楼露台,从窗户钻进去的。杀虫剂的刺鼻气味差点把他给熏晕了,他把门窗都打开。杨希不让,怕蚊子再进来,把曹杰赶到露台上去了。傍晚了,两人就在露台呆着。曹杰躺在杨希的躺椅上。杨希坐旁边的藤椅,望着远远的天边,想到一句话,晚霞行千里。

曹杰吐着烟圈,说:“你找我的时候我在打牌,他们不让我走,所以这么久才来。”

“赢了吗?”

“怎么可能?自从认识你以后,一直输。”

“怪我咯?”

“输也很开心。”曹杰笑了,“你没听过那句话?”

杨希不接他的话,知道是套路。

“哎呀,我知道你懂的,别装。”曹杰一手捏着烟,一手试图去碰杨希的手,但是没得逞,“能不能说好,中秋节我们一起去钱塘观潮。”

“我现在说不好。”

“怎么?男朋友管着啊?”

“不是。”杨希说完就后悔了,想补充,“可是……”

“没有可是。”曹杰掐灭了烟,翻身起来,“太热了,我们可以进去了吧?”

杨希也热,头发一缕缕黏在脖子上,衣衫总是半湿的。她默许了,两人进了画室。曹杰长叹一口气,感谢发明空调的人,感谢杨希网开一面放他进来。画室不大,东西摆放随意也没什么秩序,但是拱门后面的起居室看起来很有电影的画面感。曹杰“咦”了一声,转头看杨希:“这是你住的地方?”杨希点头。曹杰笑着拍手:“那我今天不走了。”“你不走我走啊。”杨希一边说着一边将脚下的拖鞋换成高跟鞋,往后门口的方向退去。曹杰也朝她走过去,杨希一直在后退。直到她的手碰到门把,曹杰突然捧住她的脸狠狠亲下去。杨希激烈反抗,挥舞着拳头打他。曹杰嘴上挂着血,杨希也是,也不知道是谁的血。她瞪着他,眼睛又圆又大,还蓄着泪。曹杰又亲下去了,这次很温柔,像在舔舐她的伤口。杨希没再动手,闭上了眼睛。他将脸埋在她颈窝,闷声说:“你知道吗?身体也是有潮汐的。”

外面传来嬉笑怒骂的声音,大学生的夜生活才是伊始,不会因为天气炎热而歇业。杨希躺在单人床上毫无睡意,虽然重新粉刷过,但天花板上依稀有黑乎乎的烟火熏过的印记。当时丈夫说,烧了就烧了,换个更好的地方。可杨希舍不得,她的视线穿过拱门望着窗外露台上的躺椅。那椅子风吹日晒老化了,丈夫说扔了吧,换张更好的。可她也舍不得。她总觉得什么东西都有余温。

砸门的动静将她从床上牵起来。她像个提线木偶似的走去开门。丈夫显然喝了不少酒,疯了一样闯进来四处乱窜。杨希也不拦他,任由他去。男人至死是少年,这句话有时褒义,有时贬义。杨希才发现手机上的未接来电,她画画的时候调了静音,是真的没听见。丈夫找了一圈,很失望的样子,指着杨希:“你肯定不是一个人在这,人呢?走了吗?”

杨希笑了笑:“原来你不是担心我才来的,你是担心你自己才来的。”

丈夫皱着眉头,不可思议地瞪着她:“你在笑什么?”

杨希笑得更开了:“我笑起来不好看吗?眼睛弯成一条桥。”

“杨希!”丈夫整个人都在燃烧,脖子、脸、耳朵、眼睛,全都是通红一片。

“我还不够迁就你?家里所有的事都是你说了算!”

可是她不想说了算。杨希的内心在一点点崩溃瓦解,又不是她一个人的家,为什么所有的事都要她说了算?置办家具,一日三餐,乃至丈夫每天上班的穿衣搭配,都得她说了算。这劳心的事情竟然是一种恩赐,太滑稽了。她依然笑着看他:“我只想画画。”

“你怎么变成这样了?”丈夫绝望地抱住头蹲在地上,“你就告诉我,是不是有别人了?”

“没有。”

“你骗我。”

你一言我一语,话赶话,最终就原地爆炸了。杨希又捂着脸哭起来,她的眼睛都已经哭肿了。刚才她哭着从家里出来,他没有追她。过去一年,她每次哭着从家里出来,他都没有追她。可是这个男人,也是有余温的。杨希也蹲下去,轻轻搂住丈夫的脖子。她很难过,还是挤出了笑容,对他说:“老公,我们去钱塘观潮吧。”丈夫抬头看着她,神情温和了下来。她接着说:“中秋节当天走,当度假了。”他将头埋在杨希的颈窝里,闷声说:“今年不行,我答应我妈回老家过节。要不我们明年去,好吗?”

天气一直晴着,但画布还是空的。杨希盘腿坐在那,烟不离手,眼球充血。她的头发几天没洗,一缕缕耷拉在肩背上。“你知道吗?身体也是有潮汐的。”那句话住在耳边不走了,让杨希一天到晚汗湿衣衫。她在努力克制自己别主动联系曹杰。连续两次都是她找的他,这样不对,不能明知故犯。可是心里挂着一些事情,笔下就什么都画不出来。她又看向露台上的躺椅,仿佛多看几眼,就会凭空出现一个人。杨希觉得自己可笑,这种男人,不主动不拒绝不负责,只是随便说说的吧。又不是小女孩了,怎么可能被人几句玩笑话就勾了走。都是消遣而已,不能当真,她在心里不断劝服自己。可是当外面响起一阵汽车引擎声,杨希丝毫没犹豫蹭地一下跑到露台上去看,是曹杰的车。她觉得自己像只宠物狗,能够分辨主人的声音,还学会了迎接。

戴着棒球帽的曹杰没进门,站在门口说:“走吧。”杨希傻愣愣地看着他:“去哪儿?”曹杰夸张地瞪大眼睛:“当然是钱塘江了!不然呢?”杨希慌张地摸了摸头发:“我没洗头。”曹杰笑眯眯地摘下自己的帽子给她戴上。

杨希随便收拾了一下,上了车以后才发现这个没带那个没带,碎碎念。曹杰总是笑。杨希怪他不早点通知,害她完全没准备。曹杰说,他也没把握能带她走,谁知道画室里是不是藏了男人呢?亲自来一趟才知道结果。杨希有点恼他:“你这个人……”曹杰可得意了,吹起了口哨。杨希耐着性子听,才听出来他吹的是《花样年华》。明明应是悲凉无奈,偏被他吹出了一种欢喜。车窗外,云是苍白色,天是灰蓝色,一切景物都在飞速倒退,这旅途给她一种不切实际的缥缈感。她睡了过去,睡了好长时间,醒过来就已经身在钱塘江边了。浪潮声将她唤醒,还有他吹的口哨。外边天黑了,车里只有仪表发着光。他的手带着灼热的体温。她半睁着眼,什么也看不到,听见潮水从很远的地方奔袭来。听见他说,身体也是有潮汐的。

晚上住酒店,杨希枕在曹杰的臂弯里。曹杰给她讲各种土味情话,逗她笑得停不下来。他们没有片刻安静的时候,直到天亮,出门去观潮。他们没去那种热门的观潮点,就找了个没人的地方。曹杰从杨希身后紧紧箍着她。她今天没穿高跟鞋,个子才到他的肩膀,瘦瘦小小,也因此觉得他的怀抱宽厚安全。曹杰说,来了。她张望着,一条白线从天际缓缓移过来,裹挟着滚滚波涛的声音。直到这一线潮水过去,杨希才缓过神来,就这样吗?没有想象中的壮观,反倒是出奇地平静。杨希转过头问曹杰:“你觉得怎么样?”曹杰说:“潮汐是一种自然现象。”她有点怅然,问他:“爱情也是有潮汐的吗?”他说:“当然了。爱情也是一种自然现象。”她笑了:“如果爱情的潮落了,我们会有耐心等到潮起那天吗?”曹杰用下巴蹭了蹭她的额头:“女人就是喜欢说傻话。”杨希抗议道:“你不能贬低女性。”曹杰赶紧纠正:“我的女人就是喜欢说傻话。我的女人。”

高跟鞋“嘚嘚”响着上了二十几级台阶。杨希掏出钥匙开门的时候,发现门被撬开了。这是一把很老的锁,随便撬一下就能开。她没想过换锁,因为这里除了她的画没有值钱的东西。里面漆黑,推开门,打开灯,她的画室像遭受了一场地震,所有的画都被毁掉了。杨希拎在手里的背包摔在地上,扑起一圈灰尘。那些画都像她的孩子,不知道还有没有气息,也不知道该先抢救哪一个。

隐约看见露台的躺椅上有人。杨希走了出去,是丈夫在那喝酒。

“你知道你在做什么吗?”杨希没有委屈,没有暴怒,她只有出奇地平静。就像那道一线潮,以为它来的时候会怎样惊天动地,其实过去了也就过去了。

丈夫将手里的酒瓶子举起来,空了。他摇晃着脑袋冲杨希笑:“这三天去哪儿了?那男人呢?叫上来啊!”

“我去钱塘江了。”

“一个人?你怎么去的?”

“打车。”

丈夫仍然笑着,一手举起来戳着杨希的胸口,咬牙切齿:“你这个女人……骗我。”

“没骗你,我是一个人去的。”杨希忍不住了,眼泪不是一颗颗地掉出来,而是像潮水一样涌出来。她总以为只要办完画展,一切都会好起来。事实上,自己有把握的事情少得可怜。

“你的药掉在洗手池下面。”丈夫从裤兜里掏出一板药,那是长期短效避孕药,她偷偷吃了一年多。

杨希抽泣起来,她没办法说对不起。这几年来,她说得已经够多了。她想要的只是一个画展而已。要不是那场火灾,要不是他没有熄灭的烟头扔在垃圾桶引发的火灾,她不会失去画展,也不会跟他结婚。

丈夫低声问:“那个人是谁?你告诉我,让我死得明白。”

她原本想说,爱情是有潮汐的,我们能不能等到下次潮起那天?可她说出口的是:“我们离婚吧。”然后紧紧抱住了他,将他的头按在怀里,就像抱着一个孩子。

家里收拾得很好,像个样板间。比杨希在的时候整洁多了。没有人在家,或许是为了避免尴尬。杨希走到厨房,岛台上放着离婚协议书。岛台的面板是她当时精心挑选的,温暖的大麦色,摸上去细腻柔和,不会有冷冰冰的触感。她将手掌覆在上面,却感受不到余温了。杨希将钥匙轻放下,拾起岛台上的离婚协议书。最末处,“曹杰”那两个字签得狂放不羁。

那个夏夜,知了在乌桕树上轰鸣。画室停水停电了,只点着几根蜡烛。没有空调,他们也没穿衣服。杨希的发丝湿湿地黏在脖子上,就像刚洗完澡。曹杰说他想抽根烟,杨希也想。他们用蜡烛点了烟,面对着面。曹杰问:“如果我们将来有一个家,你最想在哪里做爱?”

杨希说:“厨房。”

“为什么?”

“食色性也。”

“在厨房怎么做啊?”

“设计一个岛台啊。”杨希笑起来,眼睛弯弯的。

曹杰将烟头弹进了远处的垃圾桶,准头很好。然后他伏到在杨希胸前,低声唱歌:“你眼睛会笑,弯成一条桥。终点却是我,永远到不了……”

垃圾桶里的火苗攀上来,热情地舔舐着窗帘。

全文完

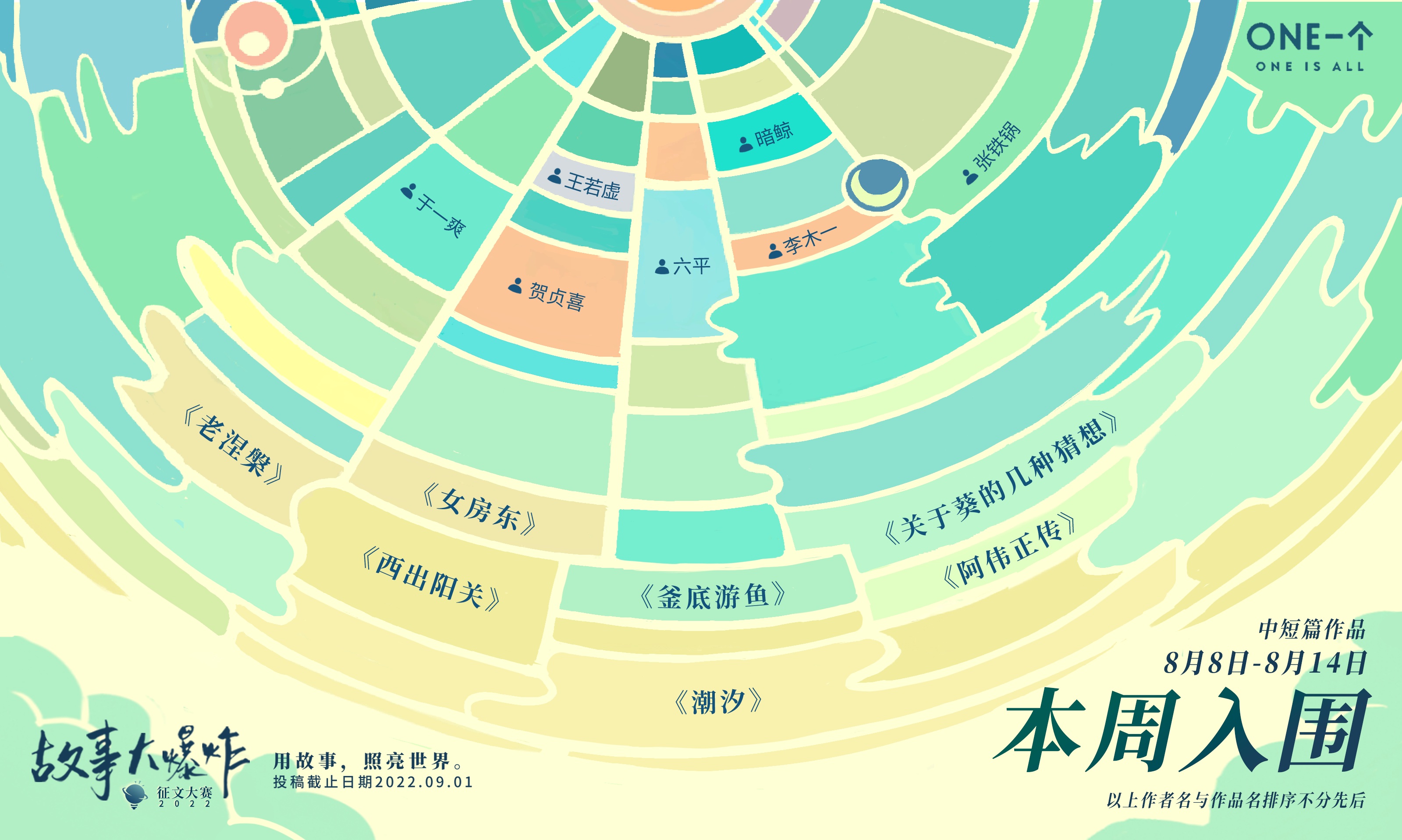

本文为「故事大爆炸2022」中短篇入围作品12号。